Warum gelebtes Patientenfeedback den Unterschied macht

Kaum ein Bereich steht derzeit so sehr im Fokus wie die Qualität und Patientenzentrierung in deutschen Kliniken. Mit der anstehenden Krankenhausreform, die Versorgungsqualität, Transparenz und Ergebnisorientierung stärker in die Krankenhausplanung integrieren will, verändert sich auch die Rolle des Lob- und Beschwerdemanagements: Es wird mehr denn je von einer nachgeordneten Servicefunktion zu einem strategischen Steuerungsinstrument.

Vom Pflichtprogramm zur Steuerungsgröße

Noch vor gut einem Jahrzehnt galt das Beschwerdemanagement in vielen Einrichtungen als Randthema – organisatorisch nicht selten angesiedelt zwischen Patientenaufnahme und Öffentlichkeitsarbeit. Heute zeigt sich ein anderes Bild: Laut der jährlichen BBfG-Benchmark-Erhebung nutzen inzwischen die meisten Kliniken Beschwerden systematisch zur Qualitätsentwicklung. 83,7 Prozent haben das Beschwerdemanagement zentral organisiert, 74,2 Prozent stimmen ihre Verfahren strukturiert mit dem Risikomanagement ab. Wo 2012 noch 18 Verbesserungsmaßnahmen auf 100 Beschwerden kamen, sind es heute durchschnittlich 41. Diese Entwicklung zeigt: Beschwerden sind kein Störsignal mehr, sondern ein unverzichtbarer Sensor für Schwachstellen und Verbesserungspotenziale.

Qualität messbar machen

Gerade im Lichte der Krankenhausreform bekommt diese Entwicklung eine neue Bedeutung. Denn Qualität soll künftig nicht mehr nur über Struktur- und Leistungszahlen abgebildet werden, sondern über die tatsächliche Erfahrung der Patientinnen und Patienten. Rückmeldungen aus dem Beschwerdemanagement bieten dafür eine einzigartige Datenbasis: Sie spiegeln unmittelbar wider, wo Prozesse nicht funktionieren, Kommunikation scheitert oder Vertrauen verloren geht – und liefern damit Hinweise, die keine Kennzahl so präzise erfassen kann. Beschwerden sind ein zentrales Mittel, um Kundenzufriedenheit zu messen und Verbesserungen anzustoßen.

Beschwerdemanagement als Element der Qualitätsstrategie

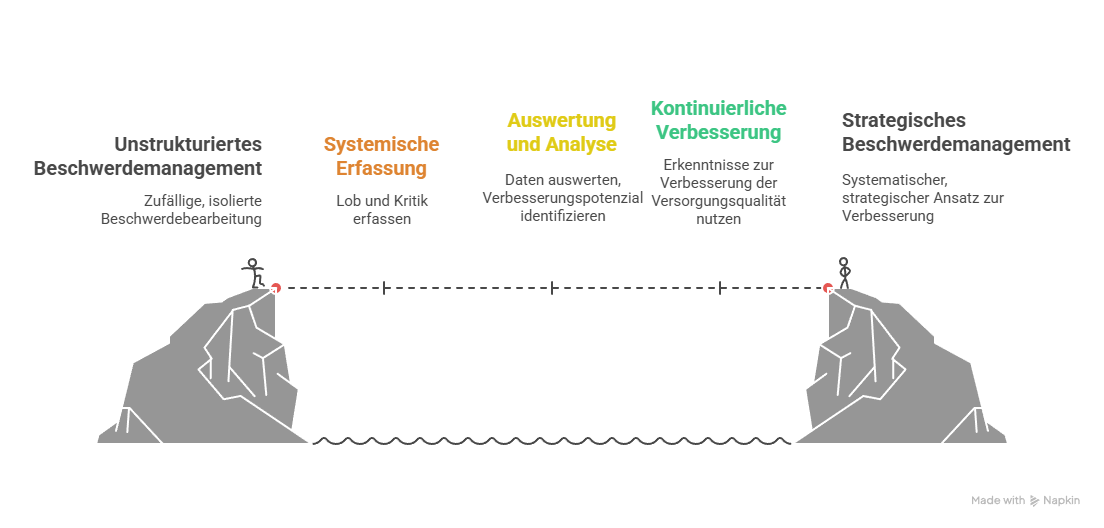

Ein modernes Beschwerdemanagement folgt längst den Prinzipien des Qualitätsmanagements: von der Kundenorientierung über die strukturierte Kommunikation bis zur kontinuierlichen Verbesserung. Es analysiert Ursachen, steuert Korrekturmaßnahmen und prüft deren Wirksamkeit – und liefert damit genau jene Evidenz, die die Reform fordert. Wer Beschwerden ernst nimmt, betreibt Qualitätssicherung im besten Sinne: nicht retrospektiv, sondern lernorientiert und vorausschauend.

Neue Anforderungen – neue Verantwortung

Mit der Professionalisierung wächst jedoch auch der Druck auf die Verantwortlichen. Der aktuelle Benchmark zeigt: 17,2 Prozent der Beschwerdeverantwortlichen erleben stark emotionalisierte Reaktionen als größte Belastung. Zugleich fehlen vielerorts systematische Unterstützungsangebote wie Supervision oder kollegiale Beratung. Gerade in einem zunehmend angespannten Gesundheitssystem, in dem Konflikte schneller eskalieren, wird das Beschwerdemanagement zur emotionalen Schnittstelle zwischen Patienten, Angehörigen und Personal. Es braucht deshalb mehr als gute Prozesse – nämlich Anerkennung, Ressourcen und klare Zuständigkeiten.

Reformchance: Integration statt Insellösungen

Die Krankenhausreform bietet hier eine historische Chance: Sie könnte das Beschwerdemanagement nicht nur als ergänzende Funktion, sondern als integralen Bestandteil der klinischen Qualitätssteuerung verankern – mit verbindlichen Vorgaben zu Wirksamkeitskontrolle, Qualifikation und Prozessintegration. Die Zahlen zeigen, dass viele Häuser bereit dafür sind: Fast 29 Prozent arbeiten bereits vollständig nach den BBfG-Qualitätsstandards, zwei Drittel setzen sie zumindest teilweise um. Entscheidend wird nun sein, Beschwerdeprozesse stärker mit anderen Qualitätssignalen zu verknüpfen – etwa aus CIRS, Patientenumfragen oder Risikomanagementsystemen. In diesem Sinne ist das Beschwerdemanagement kein Nebenschauplatz der Reform – es ist Teil des Fundaments.